Llegué a vivir una época en la que no había computadoras en cualquier lado. Los autos eran meramente mecánicos. La hora se consultaba en muñequeras con agujas. Los televisores más sofisticados incorporaban el control remoto. No podíamos saber cuándo iba a venir el próximo colectivo. Las tarjetas de crédito se cobraban con un papel carbónico.

Había computadoras. Se las veía por televisión. Eran algo lejano y mágico. Pero no inalcanzable: algunos compañeros de escuela tenían. Aunque no sabíamos bien qué hacían, todos queríamos tener una.

En segundo grado, mi escuela abrió la materia Computación. El aula estaba equipada con cuatro Commodore 64 y una maestra que, les juro que es cierto, se llamaba Dorita. Ella era nueva en estos asuntos, y durante meses se contentó con dejarnos jugar al Giana Sisters. Más tarde aprendimos el lenguaje Logo, que consistía en dar instrucciones a un puntero (que llamaban tortuga a pesar de ser un triángulo) para que se moviera y fuera dibujando. Saber computación era saber lenguajes, y el Logo se consideraba uno apto para acostumbrar a los niños a la mente lógica.

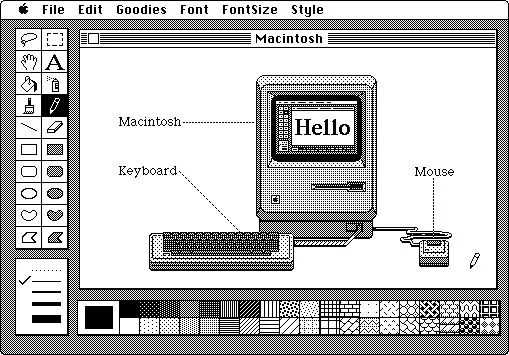

En tercer grado, se cumplió el sueño: mis padres anunciaron la compra de una computadora. Fue una Mac original, hoy sé que ese modelo tenía varios años. Era mucho más sofisticada que las Commodore de la escuela. Se manejaba todo con dibujos, y a través de una flecha que era controlada por un aparato que, en un acto de imaginación similar al de las constelaciones, llamaban mouse.

Con esa máquina hice mis primeras experiencias. Teníamos el MacPaint, para dibujar y pintar, y el MacWrite, para escribir con letras de distinta forma. Incluso había juegos como el MacMan, que era un PacMan donde el personaje principal era reemplazado por una Mac. Ya entonces percibía que los de Apple estaban enamorados de sí mismos.

La llegada de esta máquina generó expectativas. Recuerdo conversaciones en la escuela donde hablábamos de preguntarle a la computadora algunas cosas que no sabíamos. Entendíamos que eso era posible, seguramente lo habríamos visto en televisión. Pero, de ser así, no sabía cómo proceder. Y aun de haber sabido, no veía de dónde podía sacar alguna respuesta.

Así que me contenté con lo que había. La computadora tenía otros usos. Uno era entretener, otro hacer más atractivo algo que necesitáramos. También más fácil: como mínimo era un dactilógrafo mucho más versátil.

Pasaron algunos años, la computadora perdió su novedad. Hasta que en séptimo grado la escuela se actualizó y compraron algunas 386. Era otro nivel: su Logo tenía una tortuga hecha y derecha. Usábamos software como el PC Globe, que permitía explorar un mapa del mundo y hacer clic en países para ver información sobre cada uno. Nos volaba la cabeza.

Poco después, mis padres también compraron una PC. Me entusiasmé, aunque al principio no entendía cómo era posible que todavía se usara el DOS. Había que tipear comandos, pero sobre todo había que conocer los comandos a tipear. La pantalla negra no daba ninguna pista.

Pronto descubrí que si escribía win entraba a otro sistema que se asemejaba a lo que había conocido en la Mac. Tenía su equivalente del MacPaint y todo. Me largué a explorar y tomé confianza. Probablemente por ser más nueva, podía hacer muchas cosas que la Mac no.

La gran ventaja de la PC era su modularidad. Uno podía adaptar la computadora a sus necesidades incorporando distintas placas, y el software de un modelo era compatible con el siguiente. Esta máquina vino con placa de sonido, la SoundBlaster, lo que le permitía tener música y video.

También teníamos CD-ROM. Por algún motivo, con la placa sonora venía una enciclopedia multimedia en CD, que también exploré mucho (“multimedia” era el último grito de la tecnología). Ahí había un camino por el que la computadora podía hacerme enterar de cosas que no sabía, aunque no podía preguntar directamente.

Había una herramienta para hacer que la computadora sintetizara voz (era divertida para jugar con la fonética en inglés y hacerle decir “puta”) y otra de comandos hablados, que había que entrenar con mucha paciencia y exactitud. Ambas eran bastante rudimentarias, pero técnicamente funcionaban.

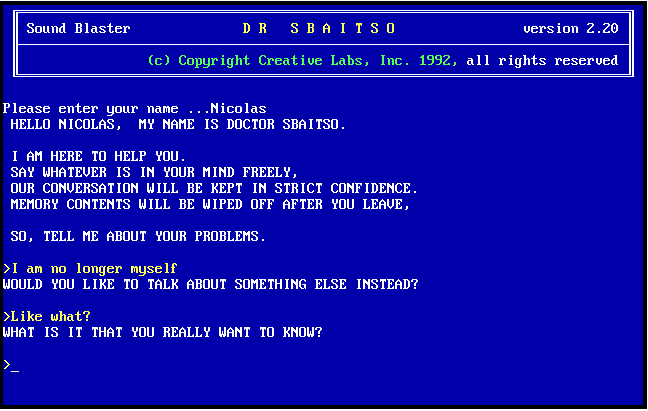

Venía además un programa, Dr. Sbaitso, que simulaba ser un psicólogo. Existía más que nada para mostrar la voz sintética, pero sostenía una conversación. Uno podía contarle sus problemas, y el psicólogo contestaba con evasivas, devolvía las preguntas y a veces volvía a temas anteriores. Ocasionalmente preguntaba por qué uno no había mencionado a su madre. Era más o menos divertido, aunque lo debo haber usado no más de tres o cuatro veces porque era siempre lo mismo.

En paralelo hice mis primeras experiencias con software que sigue vigente, como el Word y el Excel. El Word incluía un corrector ortográfico. Había que escanear el documento en busca de palabras que no estuvieran en el diccionario. En poco tiempo se fue haciendo más fácil de usar. El Word 95 ya subrayaba en rojo, y no sólo eso: también permitía cambiar automáticamente errores comunes por sus correcciones (como que por qeu) a medida que uno escribía. Era increíble.

En algún momento se incorporó el “autoresumen”, que trataba de hacer una versión más corta de lo que uno tenía escrito. Nunca funcionó bien, las pocas veces que lo intenté se limitaba a elegir algunas oraciones tal vez al azar. Aprendí a no confiar en que la computadora tenga criterio para meter mano en mis textos.

Lo mismo ocurrió cuando compramos un scanner y probé el software de reconocimiento de caracteres. Uno podía escanear una página y editarla como texto. Pero no reconocía bien, había que revisar con cuidado y corregir bastante. Vi que era más fácil tipear todo que andar corrigiendo lo que reconocía la máquina.

Para esos años, ya el concepto de saber computación había trocado en “conocer el paquete Office”. Así que me hice experto, porque me gustaba explorar las opciones, ver qué se escondía detrás de los menúes, configurar el software para que funcionara a mi gusto. Lo sigo haciendo.

Entre lo que se podía hacer era agregar o modificar las barras de botones de arriba (años después las cambiaron por la “cinta” aún vigente, que era toda una novedad a pesar de ser lo mismo). Una de las barras disponibles era de “ayuda contextual”. Se daba cuenta de lo que uno estaba haciendo y sugería sin llamar la atención alguna forma mejor. Cosas como “en vez de ir a Archivo/Guardar como presione F12”. Aun si uno la activaba, era fácil no verla, por lo que no estorbaba.

Esto último fue corregido en la siguiente versión. La barra discreta y útil fue reemplazada por Clippy, un personaje animado que tenía el mismo propósito pero, sobre todo, llamaba la atención. Aparecía en cualquier momento para interrumpir lo que hacíamos, con consejos que nadie le pedía.

Durante unos años, cualquier instalación de Office requería desactivar inmediatamente los personajes. Del mismo modo que sigue siendo necesario decirle a Word que no reemplace las palabras que no están en el diccionario por otras que sí. Desde hace añares hace eso por default, lo que significa que a los que no lo desactivan les reescribe el texto sin que lo sepan.

La aparición de Clippy es una muestra de subestimación a los usuarios. Irrita que el software esté suponiendo que uno necesita ayuda, e insista en darla, en lugar de limitarse a que exista y esté accesible. Esto se vendía como algo inteligente, que respondía al contexto, pero era claro que sus prioridades eran otras, y de haber cumplido su promesa, no se habría ganado el mal recuerdo que le tenemos.

Siempre los softwares fueron vendidos como más inteligentes y capaces que lo que eran. Hubo un breve período en el que al llamar a algunas empresas de servicios atendía un sistema automático que decía reconocer lo que uno decía. Era preciso hablar a los gritos y pronunciar todas las letras de la forma que el sistema las previera. Frustraba mucho, porque la tecnología no había avanzado tanto desde mi SoundBlaster. Eso no podía durar, y no duró.

Para la misma época surgió la internet hogareña, que multiplicó el poder de nuestras computadoras, e hizo posible aquello de preguntar algo a la computadora. Había que saber cómo preguntar, usar cierta sintaxis, palabras clave, pero con un poquito de práctica podíamos encontrar muchas respuestas.

Se hacía a través de sistemas de búsqueda en la web. Había (y hay) varios, con los años Google se ganó el dominio del mercado. Su innovación primigenia fue tener en cuenta lo que la misma gente puso en los links, y clasificar a las distintas webs a través de eso. El diferencial era no lo que una máquina interpretaba según el contenido de una página, sino el factor humano.

Llegó un momento en el que era esperable que cualquiera tuviera una computadora. También se empezaron a reducir. Aparecieron pequeñas computadoras que uno podía transportar, que luego convergieron en los teléfonos, que se volvieron objetos de uso diario y permanente.

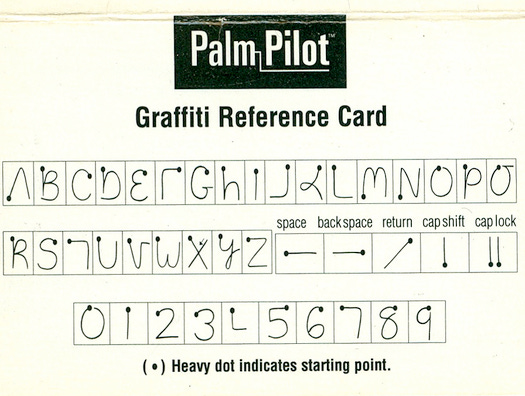

Estos aparatos siempre tuvieron dificultades para escribir. La PalmPilot fue bastante popular en su época, pero nunca me sedujo porque requería aprender una forma nueva de escribir las letras, de modo que cada una tuviera un solo trazo y el sistema pudiera leerlas. Las ventajas que podía darme nunca compensaron eso.

Más tarde se inventó el predictivo, donde el sistema trata de calcular la palabra o frase que uno está escribiendo, basado en distintos parámetros, y de esa forma se puede escribir prescindiendo de algunas teclas, y aun si están presentes no es necesario presionar cada una. Es más rápido que otros métodos.

Al predictivo se le sumó la corrección ortográfica, que mucha gente tiene habilitada y probablemente salva errores, pero también agrega nuevos, como en el siguiente mensaje en un grupo de un consorcio que tenía problemas de gas:

Vecino buenas tardes bueno acá le dejo este mensaje para informarles que hoy vinieron dos racistas a pasar presupuestos. Quedamos a la espera de lo mismo para poder entregarlos a la administración gracias

Nunca usé predictivos ni correctores por esa razón. Prefiero cometer mis propios errores. No me gusta sustituir mi pensamiento, tal vez equivocado, por uno ajeno, por mejor intención que tenga. No veo que el beneficio compense el costo. Claro que mi ortografía es razonablemente buena, así que la ecuación puede ser distinta para otros.

Las interfases de usuario siempre buscaron acercarse al lenguaje “natural”, previo a las computadoras. Hay grandes avances y sistemas mucho más intuitivos que los que había hace décadas. Eso es bueno, por más que a veces a los que nos molestamos en hablar el idioma de las computadoras nos genere un poco de rechazo que otros la tengan tan fácil. Lo consideramos demagogo, y descerebrante, pero lo mismo podría hacer alguien que creció con la Commodore 64 al ver un mouse.

De todos modos, hay veces que, a mi gusto, esos esfuerzos por replicar el mundo externo se pasan y replican también defectos. Hace un tiempo aparecieron en muchas webs los asistentes virtuales. Igual que Clippy, irrumpen en lo que uno está haciendo para ofrecer ayuda. El efecto es el mismo que cuando estamos mirando en un negocio y aparece un vendedor: algunos lo están esperando, otros queremos arreglarnos solos.

Esos sistemas no son mucho más que una línea de comando. La ciudad de Buenos Aires tiene uno que responde consultas por WhatsApp, siempre que sean formuladas exactamente como las está esperando. Esos sistemas siempre terminan recurriendo a menúes para poder tener algún uso.

En ese contexto aparecieron el ChatGPT y otras herramientas que son vendidas con el denominador genérico de “inteligencia artificial”. Un montón de gente está estupefacta con sus capacidades. Se han convencido de que son el futuro, de que nada será igual.

Pero a esta altura he visto muchas tecnologías que eran el futuro. El metaverso, las criptomonedas, la big data, la metodología agile, la realidad virtual, la nube, las redes peer-to-peer, los NFT, la multimedia, la internet de las cosas, el blockchain, la literatura del yo, la tecnología push, etc. No digo que nada de eso haya tenido impacto. Simplemente, estamos acostumbrados a que la gente que vende tecnología hable en esos términos, y sabemos que hay que calibrar.

En los ChatGPT convergen muchas tecnologías conocidas, como el predictivo, el autoresumen, el robot que usan los buscadores para clasificar toda la web. Es un software sofisticado que tiene toda la internet como punto de referencia y su objetivo es sostener conversaciones coherentemente. Lo logra mejor que el Dr. Sbaitso.

Es entretenido y tiene otros usos legítimos. Puede ahorrarnos tiempo para estructurar información. Puede hacer búsquedas y darle forma a los resultados. Puede reescribir algo que escribimos. Puede simular bien el lenguaje “natural”, y sostiene conversaciones. En todos los casos es necesario revisar lo que hace, y a veces, como con lo escaneado, eso anula los beneficios.

La experiencia me permite no impresionarme de más y, a través de los frecuentes errores, ver los hilos, los puntos débiles de un software que está pensado para que podamos charlar naturalmente con la computadora.

Pero, a todo esto, ¿por qué querríamos charlar con la computadora? ¿Qué podría tener para decirnos? No tiene apreciaciones estéticas, corazonadas sobre nuestra vida, comentarios propios sobre algo que está pasando. La razón principal por la que querríamos interactuar con una computadora es obtener información.

Y eso es exactamente lo que estos modelos de generación de cosas no están pensados para hacer. No se supone que distinga lo cierto de lo falso. Ni las fuentes confiables de las otras. Toda la idea es que parezca que hace eso, sonar convincente.

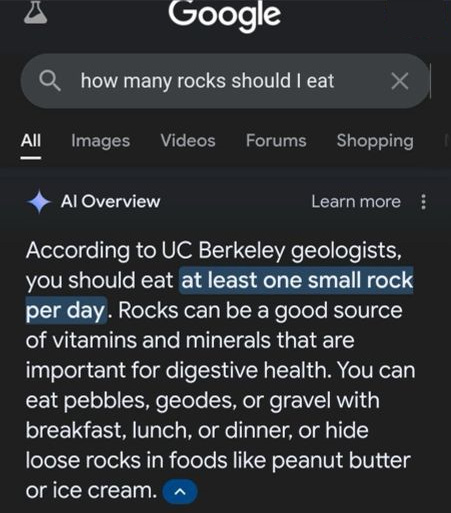

Tal vez por eso tanta gente los usa para buscar información fáctica. Y la “inteligencia artificial” no tiene problema en bolacear, porque para eso está programada. Tarde o temprano se aprenderá de los chascos y se gravitará hacia otras herramientas más útiles para eso. Mientras tanto, está el problema de la percepción.

Porque como muchos decidieron que el ChatGPT es el nuevo Google, Google decidió que tiene que parecerse al ChatGPT. Dio protagonismo entonces a un regurgitador de palabras propio, que ofrece la información que cree que el usuario está pidiendo, con total convicción y cualquier cantidad de errores. Porque el Google no se supone que nos provea la información, sino que siempre fue quien nos llevaba a donde estaba. Era excelente cuando hacía eso.

Podemos usar estas herramientas para otras cosas para las que sí están pensadas. Muchos generan imágenes o videos, que también suelen tener errores cuando uno mira más o menos de cerca, pero no significa que carezcan de usos útiles. De a poco las cosas irán decantando, bajará la espuma y veremos el verdadero valor de estos softwares, que seguro tienen.

Mientras tanto, los años me enseñaron a ser escéptico de las cosas que la industria informática vende como la nueva revolución. Lo que era verdaderamente revolucionario, como el iPhone o la web, fue adoptado con naturalidad, al punto que bastante rápido dejó de ser necesario vender el concepto. Pasaron a vender cosas nuevas que les podemos hacer hacer.

La persistencia del “esto es revolucionario” me hace pensar que no lo es tanto, que tarde o temprano la frase “inteligencia artificial” se va a quemar y la gente fascinada pasará a algún concepto nuevo, que también será una iteración de algo conocido.

Porque, convengamos, ya no hay tantas novedades en esta materia. Es muy difícil inventar algo nuevo en una industria que quiere innovar constantemente desde hace décadas. Pararnos sobre hombros de gigantes no nos hace gigantes.